编者按:2019年是新中国成立70周年,河南农大为进一步营造喜庆的氛围,凝聚全校师生奋进力量,充分展现新中国成立以来,特别是党的十八大以来,学校事业发展取得的巨大成就,发挥身边人身边事的教育作用,坚持小切口反映大时代、小故事反映大主题,特别开展了“我和我的祖国”主题宣传报道活动,希冀以此讲好农大好故事,传播农大好声音。今天专题报道推出第六期:《张会勇:皓首穷经生命科学 志存高远教书育人》。

我叫张会勇,今年43岁,河南漯河人,现在河南农业大学生命科学学院从事科研和教学工作。作为一名光荣的中国共产党党员,于国家而言,我是一名生物科学研究者,在探索生命之谜的道路上不断砥砺前行;于学生而言,我是一名有趣的、传道授业的生物学教师;于自己而言,则是“教书育人潜心科研百折不挠”的科学研究工作者。

参加博士毕业典礼

志存高远勤奋学习

生物于我,是上世那蒙面的神秘爱人,所以我于今世的浮沉世间苦苦寻觅。记得小学三年级有篇课文《一定要争气》中讲到了发育生物学奠基人童第周先生的事迹,课后老师问大家长大有什么理想的时候,我毫不犹豫的回答:“长大要当一名博士!”到现在时不时还会拿出来给孩子们当笑话讲,那时候真不知道博士是干什么的。经过大学四年的生物学专业学习,我对于这个专业逐渐产生了浓厚的兴趣,继续学习深造成为首选。1998年我如愿考上了厦门大学生命科学学院生物学硕士研究生,2001年拿到中国科学院遗传与发育生物学研究所的博士录取通知书,师从吴乃虎教授,自此我便真正踏上了对生物学研究探索的人生道路。10年的学习生涯,从白雪皑皑的北方到四季如春的南方,我赏过毛主席词中“千里冰封,万里雪飘”的北国风光,亦观得“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”的江南美景。更因地理位置的差异,我有幸了解了我们地大物博的祖国那绝美的风景和生物多样性。

开展博士后研究期间和导师在耶鲁大学留影

2004年博士毕业,我有幸进入世界著名植物遗传学家邓兴旺院士在耶鲁大学和北京生命科学研究所的实验室开展博士后研究工作。在邓老师对生命科学的不断探索和创新精神的影响下,让我对生命科学研究的意义有了更加深刻的体会和理解。后来由于工作需要,我于2010年前往弗吉尼亚大学生物学系继续从事相关工作,以博士后期间开展的研究工作为基础,独立开展了植物光形态发育过程中非编码RNA调控机制研究,发表了多篇在相关领域具有影响力的研究论文。博士毕业后近10年的研究工作,从学术大师身上不仅学到了严谨的治学态度,同时也对如何培养学生有了一定的心得体会,这为我回国开展工作奠定了坚实基础。

由十八岁的花样年华到壮志凌云的而立之年,我生命中最美好的时光都花在了解生物、学习生物和研究生物上。我很幸运!幸运地是能在自己喜欢的领域一如既往的坚持,也幸运地见证了祖国的研究同行在相关领域的异军突起和卓然成绩。

教书育人无怨无悔

2014年5月,我心怀一腔热血投入到祖国生物科学研究事业中,带着系统的专业理论知识和扎实的研究技术,进入了河南农业大学。在这里,一方面继续着我的科学研究,另一方面开启了我的新身份——一名生物学教师。

到现在还时常有人问我,为什么不在国外发展。其实,在回国之前我也是非常纠结的。在工作上,国外更具开放的科研环境、频繁的学术交流、成熟的管理服务制度以及先进的仪器设备等等,担心自己回国之后难以适应。在生活上,爱人和两个孩子已经完全适应了国外的生活方式和节奏,尤其是孩子的教育问题,关于国内外的差异也都曾让我犹豫不决。但是内心深处那种强烈的飘萍之感,“就像住旅馆的客人,没有家的感觉”,我想只有将自己所学奉献给自己的祖国,为祖国的发展建设贡献一份力量,人生的价值才有所体现。作为百余万海外留学生中极其普通的一员,我切身感受到了留学潮给祖国和自己带来的巨大变化。通过自己的视角亲眼见证了祖国在世界民族之林快速稳健的和平崛起,内心深处时常被激动和感慨,自豪和信心包围着。当今世界任何一个大国的发展都离不开先进科学技术的支撑,从根本上讲就是需要高水平的科技人才。作为中国人,神州大地是我心之所向、情之所系,学成归国是自然而然的选择。

受聘河南农业大学特聘教授

尽管回国之前对即将面对的困难有了充分的思想准备,可是回来之后的巨大反差还是让自己感到失落,没有实验室、没有研究生、缺乏研究经费等问题接踵而至。幸运的是,在学校和学院的大力支持下,在领导和同事的帮助下,自己的实验室开始筹备和建设。在此期间,我就组织研究生先“纸上谈兵”,和他们一起讨论学习同行的工作,开拓视野,再计划自己以后的研究课题。我之前认识的一个著名教授听说我要回国建自己的实验室,当时就说过“你的乐趣正在开始”。我想,他大概是想说,建实验室、开展独立的研究工作,肯定会有酸甜苦辣各种滋味。但是,以前在国外,是在别人的实验室为别人干活,现在建立自己的实验室,是为自己干活,所以事无巨细,都要花很多心思。其实在这个实现自我的过程中学习到了很多很多,这何尝不是人生的另一种乐趣。既然是乐趣,那就踏踏实实干,一步一步来,积跬步才能至千里。

“人生不是一支短短的蜡烛,而是一支由我们暂时拿着的火炬,我们一定要把它燃得十分光明灿烂,然后交给下一代的人们”。作为一名老师,我希望将自己手中的火炬燃得更亮,也希望这明亮的火焰传得更久。所以作为这一代的中国生物科学研究者,我将责无旁贷的将自己毕生所学倾囊传授于祖国生物科学研究领域的下一代研究者,让中国生物科学研究领域的火焰燃得更亮,让其未来更加光明灿烂。

我常常对学生说:“一朝开始便能够永远将事业继续下去的人是幸福的。”所以我鼓励学生去喜欢生物并希望每一个热爱生物的孩子能够长久以往地坚持下去,因为我相信“功崇惟志,业广惟勤”“问渠那得清如许?为有源头活水来”。作为一名科研工作者,我深知创新精神对于研究事业的重要性。因此我大力支持学生参与各项科研创新活动,并手把手地辅导学生在实验室参与创新实验;我为本科生和研究生开相关专题,希望他们未来能在祖国生物领域的这片花田中开出别样的花。我所指导的学生多次获得国家和省级生命科学创新实验大赛奖励,孩子们的成功也让我这个老师分外骄傲!

教书育人过程中,我一直遵循“一切为了学生,为了一切学生”的宗旨,把育人工作融入课堂,对学生进行适宜的成才教育,倾吾所学,言传身教。我常在班级提倡:上大学,每一个同学在学习和科研上都要养成独立思考问题、解决问题的能力,也常教育学生要增强自身修养,提高素质,做到自尊、自爱、自立、自强。

一心向党爱祖国 全心全意做贡献

无论身处何地,我始终牢记自己是一名中国共产党党员、是一名科学研究者、是一名言传身教的人民教师。

自入党以来,我认真学习和贯彻邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及新时代中国特色社会主义思想,忠诚党的教育事业,养成良好的职业道德,严格要求自己做到为人师表、立足本职、爱岗敬业。在日常生活中,我始终牢记党的教诲、加强党性修养、提高党性觉悟。在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,抵制各种不良风气和行为,为建设“以农为优势特色的高水平大学”和高等教育的发展作出自己应有的贡献。

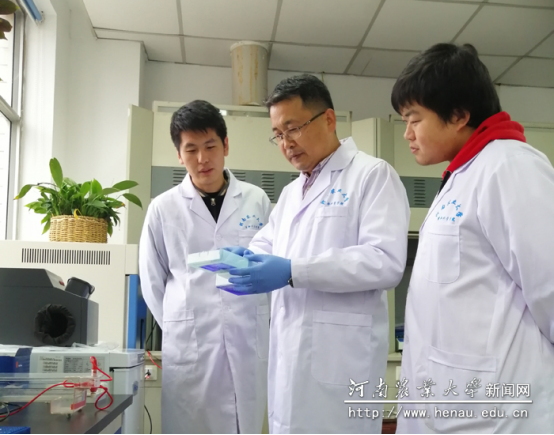

带领研究生开展科学实验

回国以后,我结合河南省的生产实际,围绕粮食安全这一主题开展相关研究。我想这和个人的成长经历有关,作为一个70年代出生在农村的河南人,见证了粮食生产从解决温饱到高产量高质量发展的阶段,当然明白这一切都离不开生物学理论和技术的支撑,尤其是杂种优势遗传理论的实践和应用。河南作为一个农业大省,在国家粮食安全问题上起着举足轻重的作用,然而随着环境的变化以及育种技术瓶颈的限制,干旱、高温、病虫害等问题在农作物生产上日益突出,传统的治防措施除了消耗大量的能源外也带来了严重的环境污染问题。在“绿水青山就是金山银山”的发展理念指导下,利用生物学理论和技术来挑战和解决这些农作物生产问题是目前唯一的选择。因此,回到农大以后我毅然放弃自己在模式植物中的研究优势,将研究工作重点集中在玉米抗病虫害方面。目前研究和工作思路清晰,相信自己今后一直会在这个研究方向持续下去。

在党的教育事业中,我严格执行教学计划,遵守教学规范。不论是研究生还是本科生的理论教学或实践教学,我一直兢兢业业,从未有因个人原因而影响教学工作。我主要承担讲授本科生、研究生的《分子生物学》《发育生物学》《生命科学研究前沿》等课程。在教学中,我根据学科发展、结合自己在国外留学的经历,不断改革、更新收集整理最新的专业研究知识充实教学内容,启发学生创造能力,培养学生的创新能力。

我热爱我的事业,我热爱我的国家。我常以校为家,曾为科研学习远渡重洋,亦曾为了学科建设而时常加班,也曾面临家庭、教学和科研之间的艰难抉择。尽管如此,我对生物科学研究的热忱始终如一,从未消退。我非常欣赏傅雷的一句话,“一个人对人民的服务不一定要站在大会上讲演或是作什么惊天动地的大事业,随时随地、点点滴滴地把自己知道的想到的告诉人家,无形中就是替国家播种垦植。”我希冀自己能在热爱的事业上为热爱的祖国一直努力、一直奉献,哪怕是点点滴滴,我亦毫不保留全部献出!

这就是我和我的祖国!

版权说明:版权归原作者所有,本文仅供交流和学习,如有版权问题请及时联系。![]()

![]()