顶端新闻•河南商报首席记者 韩忠林 实习生 邹皓羽

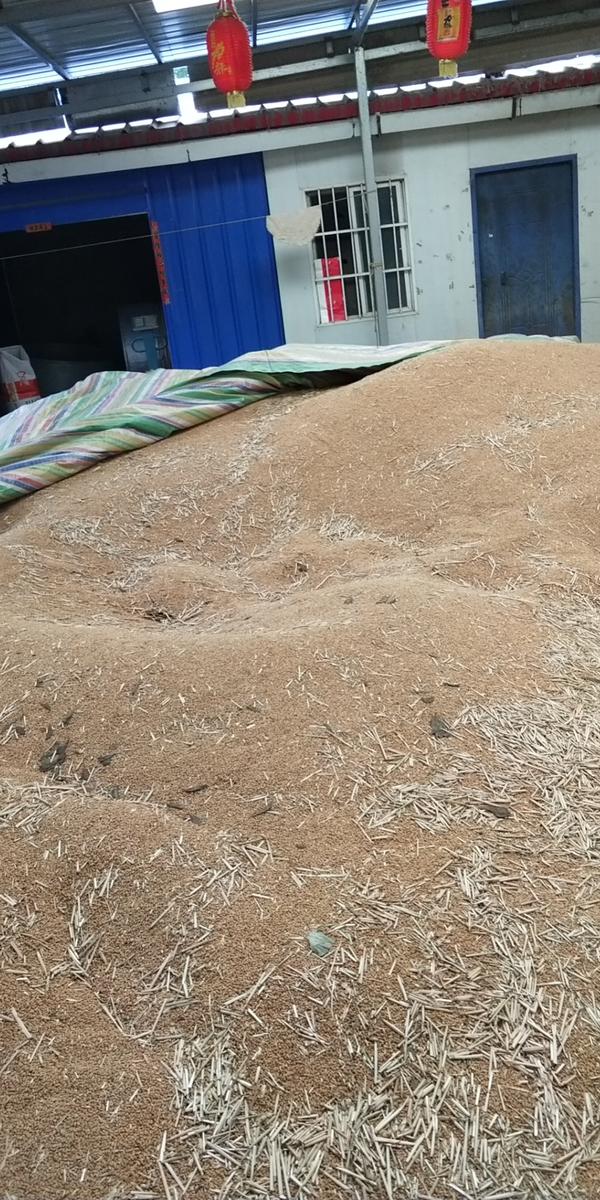

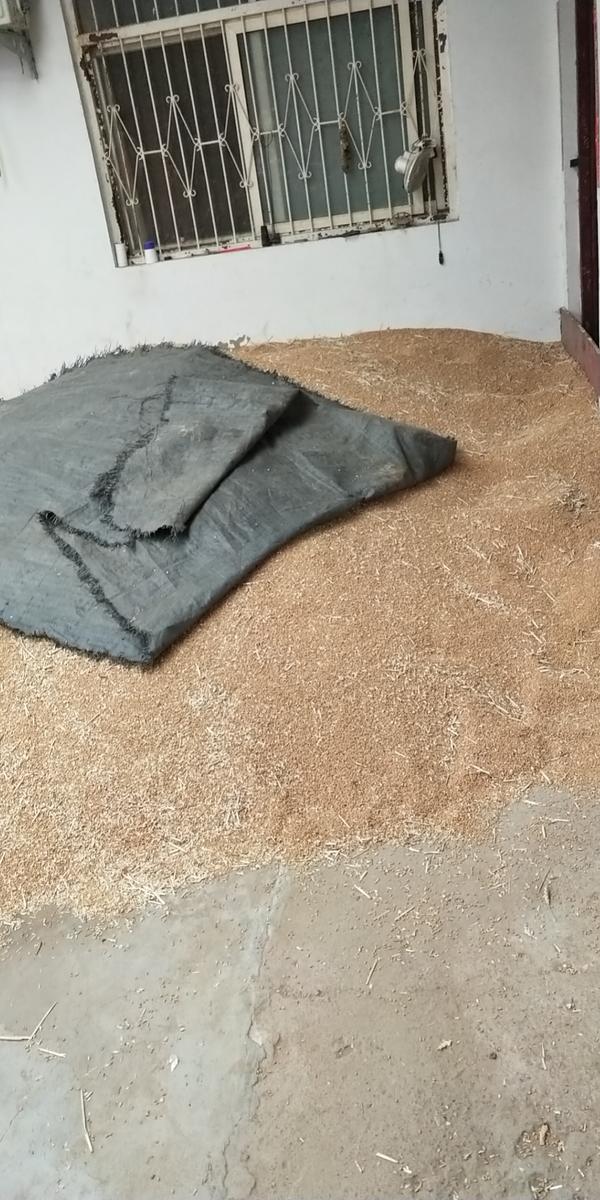

“今年小麦产量历史之最,弟弟告诉我8亩地打了一万多斤。”近日小麦收获之后,有市民在朋友圈发出喜悦之声。不出意外的话,今年河南小麦又将是一场大丰收。

吃水不忘挖井人,小麦产量稳步提升,离不开科研人员孜孜不倦的奉献。

可是在对小麦增产贡献率达到45%的育种行业,却面临着“后继无人”的窘况。当老一辈育种科研人员老去,我们的“种子安全”如何保障?

【8亩地收了一万多斤小麦,郑州市民发朋友圈“炫耀”】

“三夏”季节,中原大地到处洋溢着丰收的喜悦。

“今年小麦产量历史之最,弟弟告诉我8亩地打了一万多斤。”近日,郑州市民张先生发朋友圈“炫耀”着老家小麦的好收成。

张先生的弟弟名叫张友亮,周口人,是豫东平原一名土生土长的农民。

“我种了20多亩小麦。”6月8日,正在地里播种玉米的张友亮告诉顶端新闻•河南商报记者,今年家里小麦,平均每亩地收成为1400斤左右。

“往年我家小麦亩产大约1100斤。”张友亮今年50岁出头,他从小就跟着家里人种庄稼,在他的记忆中,还从未见过今年这样的高产量。“每亩地增产了大约三分之一。”

“之前我有预感到,今年会是个丰收年,但没想到会收这么多。”对于自家粮食产量“创历史新高”,张友亮并不知道到底是什么原因形成的。

只是凭借着几十年的种地经验,在今年小麦刚刚长出麦穗时,长时间没有下雨,所以他笃定今年会是个丰收年。

“真的很开心。”对于农民们来说,丰收必然是值得庆祝的事情。张友亮将自己今年的“战果”拍成视频,发到了网络平台上,与大家分享自己的快乐。

“我家今年的产量,在全村基本上是最高的了。”张友亮说,不仅仅是自家,今年全村小麦都迎来大丰收。

【小麦单产1400斤,在我省处于什么水平?】

在耕地资源有限的情况下,提高亩产是粮食增收的唯一途径。

张友亮家今年的收成,在全国属于什么水平呢?

国家统计局官网数据显示,2021年我国小麦播种面积2356.84万公顷,总产量13694.6万吨,平均每公顷产量为5810.6公斤。换算下来,平均每亩地产量387.37公斤。

作为全国重要小麦产区的河南,平均产量如何呢?

河南省2021年国民经济和社会发展统计公报显示,2021年河南省小麦种植面积569.069万公顷,总产量3802.81万吨。平均亩产约为446公斤。

虽然2022年全国小麦正在收割期,最终数据暂时无法得出,但不出意外的话,张友亮家今年的亩产,肯定是在国家平均线以上的。毕竟要让平均亩产一年翻倍,是不太现实的。

不过与小麦“极端”亩产相比,张友亮家的产量似乎还有不少提升空间。

顶端新闻•河南商报记者从焦作市修武县农业农村局获悉,6月4日,河南省焦作市修武县郇封镇小位村高产示范田传来丰收喜讯,经现场实打实收,小麦亩产高达950.1公斤,超出去年全国小麦单产最高纪录50多公斤。

“目前修武县有4块示范田,今年亩产超过900公斤。”修武县农业农村局研究员黄玉莲说。

“我省豫北地区,小麦单产比较高,比如焦作。”河南省农科院研究员吴政卿说。

【河南小麦大丰收,原因何在?】

“今年我省小麦应该是个丰收年。”河南农业大学农学院副院长殷贵鸿预估,今年应该是继2014年后,我省迎来的又一个高产年。

在专家们看来,今年我省粮食大丰收,占据了天时、地利、人和。

“去年河南部分地区小麦播种比较晚。”吴政卿说,今年从中央到省委、省政府,都高度重视河南小麦生产,农民自身也比往年投入更多精力。

“今年冬季积温比较充足,弥补了晚种的不足。”吴政卿表示,适宜的天气,让河南小麦长势喜人,颗粒非常饱满。

“豫中、豫南曾经出现过干旱。”殷贵鸿表示,因为农业设施建设日趋完善,旱情得并未造成太大影响。

“河南南部地区,往年经常会遇到病虫害。”吴政卿表示,得益于提前预防,今年全省小麦病虫害现象较少,加上农民们纷纷追肥,产量自然会比较高。

【种子对小麦增收贡献率为45%,我国小麦种子能自给吗?】

“种子对小麦增收的贡献率在45%左右。”今年河南小麦大丰收,离不开越来越多良种的推广应用。

对粮食生产来说,种子相当于是“芯片”。那么我国小麦种子是否也和芯片一样,会出现“卡脖子”问题呢?

“我国小麦种子,百分之百是自给的。”吴政卿和殷贵鸿均表示,目前我国小麦种子不会被“卡脖子”。

殷贵鸿介绍,我国小麦种子不仅能够实现自给自足,而且品质也比较高。

“我国小麦单产量,在世界应该属于第二梯队。”殷贵鸿称,欧洲一些国家小麦单产量高于我国,但主要是因为气候适宜。

“国外的小麦生产,很多都是农场经营,与我们的联产承包不一样。”吴政卿表示,规模化、机械化生产,也是制约我国小麦产量的重要因素之一。

另外,殷贵鸿介绍,在很多国家,转基因技术已经被广泛应用于小麦种子上,而我国的小麦种子,目前很少运用转基因。“小麦有些病现在不好治,只能通过转基因技术解决。”

【河南小麦种业领跑全国】

河南省是我国最大的小麦产区。而在小麦种子方面,河南省也实现了从外省品种“群雄逐鹿中原”到领跑全国的转变。

“上世纪80年代,河南种子产业还比较弱。”殷贵鸿介绍,从上世纪90年代开始,河南育种行业取得突飞猛进发展,渐渐地从跟跑,到并跑再到领跑。

“河南在高产、优质、多抗等方面,在全国都是领先的。”殷贵鸿介绍,每年国审的小麦品种,超过3成都是河南培育的。“河南小麦品种个头矮,产量高。”

“全国十大推广品种,河南占4个。”殷贵鸿表示,河南省培育的小麦品种,曾两次获得国家科技进步一等奖。

“小麦育种人才队伍,河南在全国也是属第一的。”殷贵鸿介绍,河南小麦育种平台聚集,包括国家小麦工程技术中心,小麦玉米作物学国家重点实验室,国家2011计划河南粮食作物协同创新中心,小麦工程重点实验室,国家生物育种中心,神农种业实验室,国际玉米小麦改良中心,中国河南玉米小麦联合研究中心等。

而吴政卿则告诉顶端新闻•河南商报记者,目前河南农民种植小麦,基本上用的都是河南自己培育的种子。

同时河南每年生产的18亿公斤小麦种子中,有很大一部分提供给周边省份使用。包括江苏、安徽、陕西、山东等地。

【优异成绩背后,小麦育种也存在亟待解决的难题】

成绩斐然的背后,应该看到河南小麦育种其实也存在不少亟待解决的难题。

“河南小麦品种遗传基础比较狭窄,突破性品种缺乏。”殷贵鸿告诉顶端新闻•河南商报记者,河南培育的小麦品种,目前有80%以上是用“周麦”改造的,造成品种同质化严重。“特别是抗赤霉病品种缺乏。”

殷贵鸿表示,目前河南种业公司共有700多家,数量全国领先,但多而不强,没有一家主板上市公司。

“注册上亿元的公司就三四家。”殷贵鸿称,河南种业企业,小麦种子经营量都比较小,一年超过5000万斤的比较少。

“河南种业公司的自研能力比较弱。”殷贵鸿说,河南种业公司的小麦品种,大都是科研单位和高校转让的,自身研发能力非常薄弱。

“没有龙头企业。”吴政卿也表示,目前河南采用的大都还是传统育种方式,对新技术的应用严重不足。

吴政卿介绍,分子、遗传、基因等技术,对小麦育种的作用不言而喻,但这往往需要前期投入大量资金购买设备,建设实验室。以河南种业公司现状,单独很难承受得起。

“国家和省里边都注意到这个问题了,正在想办法推进整合。”吴政卿认为,大约10年左右时间,河南小麦种业公司多而不强的现状,有望得到解决。

【人才断层是小麦种业最大痛点】

河南小麦种业能够领跑全国,靠得是几代育种科研工作者的青春和奉献。但当他们老了,我们的“种子安全”该如何保障呢?

殷贵鸿直言不讳地告诉顶端新闻•河南商报记者,河南乃至全国小麦育种行业,面临最大的难题是“后继无人”。

一名不愿透露姓名的育种专家说,自己今年40多岁,行业里和自己年龄相仿的科研工作者并不多。“80后还有一些会选择育种行业,90后就寥寥无几了。”

“育种行业很难出成果,8年能研发一种新品种,就是很厉害了。”一位农学教授表示,自己带的学生当中,本科生和硕士大都最终转行了。

“很多都去了生物公司。”该教授表示,育种用到的知识,很多与生物公司需要的技术是相通的,加上最近两年生物公司待遇比较好,所以很多农学生就转行了。

“行业待遇不高,而且需要经常下田地。”该教授说,目前自己至少每三天去一次农田,很多年轻人不想吃这份苦。

毕业于河南农业大学的小马,目前在我省某县农业农村局从事行政工作。

“就算5年培育一个品种,还需要审批、试种、评估等,至少七八年就没了。”小马告诉顶端新闻•河南商报记者,身边很多农学生和她想法一样,觉得育种需要经验积累,年轻人很难做出成绩,所以不热衷于该行业。

“实验室里很多东西对身体也不好。”小马觉得,从事育种科研,最大的好处可能就是发论文快一些,但这对生活的帮助并不直接。

【育种行业该如何解决人才断层难题?】

“育种是科学家的艺术,需要与小麦对话。”殷贵鸿表示,想要培育出好的品种,必须要像对待孩子那样对待种子。

“应该加强育种专业人才培养。”殷贵鸿认为,政府应该从政策层面对育种专业或者“大农学”专业进行适当倾斜。

“比如说学费减免。”殷贵鸿表示,政策优势会提升育种专业对学生的吸引力。

“还可以增加博士、硕士指标。”殷贵鸿介绍,从育种专业发展趋势来看,对高科技需求越来越高,需要的是既能下田,又能坐实验室的高层次人才。

“社会各方面也应该加大种业科学家奉献精神的宣传力度。”殷贵鸿认为,应该让更多老百姓明白,种子安全对粮食安全的重要性。

“三百六十行,每一行都要有人做。”殷贵鸿觉得,育种行业的未来,需要的可能更多是年轻人的奉献精神。

编辑:刘梦鸽

版权归原作者所有,本文仅供交流和学习,如有版权问题请及时联系。