编者按:2019年是新中国成立70周年,河南农大为进一步营造喜庆的氛围,凝聚全校师生奋进力量,充分展现新中国成立以来,特别是党的十八大以来,学校事业发展取得的巨大成就,发挥身边人身边事的教育作用,坚持小切口反映大时代、小故事反映大主题,特别开展了“我和我的祖国”主题宣传报道活动,希冀以此讲好农大好故事,传播农大好声音。今天专题报道推出第二期:《郭天财:我见证了河南农业的跨越发展》

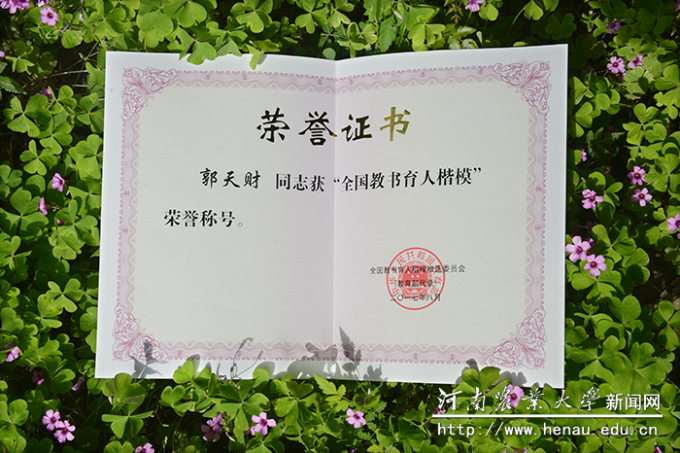

人物简介:郭天财,男,1953年6月生,中共党员,河南农业大学教授、博士生导师,中原学者、“国家2011计划”河南粮食作物协同创新中心主任,全国小麦专家指导组副组长、国家小麦产业技术体系岗位科学家、河南省小麦专家指导组组长。长期从事教学和小麦高产优质栽培研究与农业技术推广工作,获国家科技进步二等奖2项,河南省科技进步一等奖3项、二等奖5项;出版科技著作16部,发表论文148篇,制订地方标准2项,获批国家发明专利3项;培养博士、硕士研究生84名。曾荣获国务院政府特殊津贴专家、全国教书育人楷模、全国先进科技工作者、全国粮食生产先进工作者标兵、全国粮食生产突出贡献农业科技人员、中华农业英才奖、庄巧生小麦研究贡献奖、中国作物科学技术成就奖、全国先进工作者、2012年度中国十大三农人物、河南省优秀专家、河南省五一劳动奖章、河南省先进工作者、河南省“十一五”优秀科技创新人才等荣誉称号与奖励。

中国有一句俗话,叫做“农稳社稷,粮安天下。”意思就是农业,特别是粮食生产是国家安全稳定和社会经济发展的重要基础。河南是中国的缩影,既是人口大省,也是农业和粮食生产大省。我想和大家分享的是我所经历的,河南农业、特别是河南粮食生产几十年来发生的巨大变化。

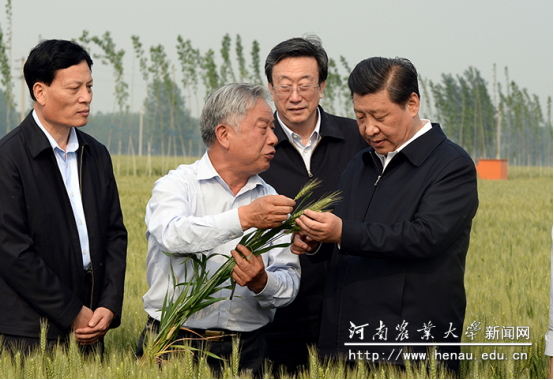

向习近平总书记介绍麦情

白面馍的梦想

我出生于河南省济源市深山沟一个普通农民家庭,当地有一座美丽的王屋山,“愚公移山”的故事就发生在这里。改革开放之前,这里和全国一样,由于生产条件差、科技落后,粮食产量很低,许多人经常吃不饱饭,饿肚子。“早上汤、中午糠、晚上稀饭照月亮”和“红薯汤,红薯馍,离了红薯不能活”就是当时农村生活的真实写照。当时,我们的主食是用玉米面或红薯面做成的“窝窝头”,它的营养价值不高,口感也很差,但却是我童年、少年,乃至青年时代最主要的食物。能够吃上白面馍是我小时候最大的梦想,为此我立志长大要成为一名农业科学家,让我和所有中国人每天都能吃上白面馍。幸运的是,在中国共产党的领导下,我们的祖国越来越繁荣强盛,我幼时的梦想和愿望实现了。

屈指算来,我从事小麦栽培研究已经40多年了。作为一名农业科技工作者,每年大约有180来天时间我都是在田间地头度过的。我清楚地记得,有一年春节过后上班的第一天,我就到全国第一小麦生产大县滑县调研指导小麦生产。这年是个冷冬年,冬前因为降温早,全省小麦生长普遍较弱。我在途中看到一位农民正在给自家的麦田追肥浇水,我就停下车来与他攀谈,告诉他,你的麦苗生长偏弱,不是因为缺水缺肥,主要是冬前降温早,积温不够造成的,现在温度很低,浇水后地温会进一步降低,反而不利于小麦生长,应该等到气温回升后在小麦拔节期再追肥浇水,才能多成穗、成大穗、创高产。但他自认为自己种了几十年的地,经验丰富,不愿意接受我的建议。当时我就递给他一张名片,告诉他,我是河南农业大学的教授,是专门研究小麦的专家,你若按照我的建议管理小麦,如果增产了,就请我吃一碗鸡蛋捞面条;如果没有增产,你可以到河南农业大学敲着锣大声吆喝,郭天财是个草包教授,光会在黑板上种田,我听他的话小麦减产了。说实话,我是一个珍惜荣誉甚于生命的人,我并不认识他,也没有必要为此搭上自己的名誉。但我还是这样做了,没有丝毫的犹豫。为什么?因为我是一名农业科技工作者,是一名中国共产党党员,我有责任、有义务向农民传播农业科学技术,帮助指导他们通过科学管理增产增效。我对自己的专业技术水平有足够的自信,实践证明我是对的——麦收之后,我接到了这位农民朋友邀请我去他家吃鸡蛋捞面条的电话。

这些年来,我亲眼见证了党中央、国务院和省委、省政府对农业的高度重视和粮食生产的快速发展,见证了随着国家一系列惠农政策的出台、高标准粮田建设步伐的加快和农业科技的不断创新,河南粮食,特别是小麦产量的巨大变化。新中国刚成立时的1949年,河南小麦平均亩产只有85斤,当时河南农村流传这样一句话:“小麦、小麦,(亩产)不过一百(斤)”,现在河南小麦平均亩产已超过800斤,最高亩产超过1600斤。随着粮食,特别是小麦的稳定增产,城乡居民生活水平得到了很大提高,不仅吃白面馍的梦想早已实现了,而且吃的更优质、更营养、更健康、更安全。现在我们河南农村又流传着这样一句顺口溜“大米饭、白面馍,蛋奶肉巧配合,社会主义好生活。”

在田间地头指导农民生产

我随身携带的两件宝贝--小铲子和钢卷尺

在四十多年的教学、研究生涯中,我每年有180来天是在田间地头度过的。这几十年我形成了一个习惯,就是随身带着一个小铲子和一个钢卷尺。可别小看这两件小工具,我的钢卷尺是习近平总书记用过的,小铲子是总理用过的。这两件看似不起眼的小工具,就如同医生的听诊器,帮我诊断小麦生长状况,发现小麦生产存在哪些问题,下一步应该如何管理。也许有人会说,相对于日新月异的现代农业科技来说,小铲子和钢卷尺太落后了,但对于我们这些常年奔波在农业生产第一线,经常与农民、土地和麦苗打交道的农业科技工作者来说,要指导农民“看天、看地、看苗”,科学管好麦田,还是非常实用和有效的。

在我几十年的小麦生涯里,这两把小铲子和钢卷尺陪我走过了祖国的山山水水,粘过每一个小麦主产区的泥土,量过每一个主要品种的身高。时间太久了,这把小铲子和这把钢卷尺已经用坏了好几个,目前这把小铲子已经换成了不锈钢,但依然是当年的形制和模样。但是如果这两把小工具有眼睛的话,他们一定看到了整个国家农业科技的快速发展和生产方式的巨大变革。

当年,我们的农民朋友种地的标准姿势就是“面朝黄土背朝天”,老一代农民都知道,锄草必须在夏天正午,而且太阳越大光照越强,锄起的草才能尽快被晒死。割麦呢就是靠镰刀,男女老少齐上阵,遇到天气变化只能急在心里没办法。之后还要挑着担子、拉着车子去“打场”,一个村子围着一台脱粒机排队,打好的粮食还要晒场……这些工序都需要大量的劳动力,如果一个家庭没有青壮年男劳力,情况就更糟糕。

但是仅仅20多年过去,我们现在粮食主产区很多农民的生产方式是什么?有句形象的比喻,就是“三指一掏”。该播种了,给播种机师傅指一下地界,播吧;该防虫了,给专业技防人员指一下,打药吧;该收获了,给联合收割机师傅指一下,启动吧。然后就等着金灿灿的麦粒装袋了。当然,最后就是“一掏”,掏工钱了。

当然,不仅仅是这些生产过程的机械化应用极大减轻了农民的劳动强度,而且随着科技发展,种地不再是低级的重复性劳动,完全可以高大上。比如说,随着科技进步,河南小麦良种的覆盖率已经达到98%左右,政府农业部门可以运用遥感技术、信息技术、物联网技术对整个小麦产区进行实时监测,比如在我们和中粮集团等企业合作共建的高标准良田里,在河南农业大学农业大数据中心协助下,我们农业专家可以坐在千里之外利用远程视频诊断农情“把脉问诊”,遇到一些灾害苗头可以动用无人机或者大型农用飞机“一喷三防”作业,这在过去是想都不敢想。

现在,我们河南还建有全国最先进的生物育种平台,河南农业已真正插上了科技的翅膀,现代农业、智慧农业在河南的蓬勃发展,使农民朋友种地的幸福感、获得感有了很大提高,农业正将成为令人羡慕的职业。

获评CCTV“年度三农人物”

“本店只用河南面”:一块广告牌背后的故事

农业生产方式的改变,现代科技、智慧农业的实施大大提升了河南农业,特别是粮食生产的科技水平。在我国粮食连年丰收、供应充足的大背景下,河南省紧紧抓住粮食这个核心竞争力,积极推进农业供给侧改革,着力延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链,不断提高农业的质量效益和竞争力,推动河南由农业大省向农业强省转变的高质量发展。

河南虽然是全国第一小麦生产大省,但过去由于长期追求产量,忽视了小麦的品质改良,加工高档面包、饼干、糕点用的优质小麦原料主要依靠进口。自2016年省委、省政府实施“四优四化”以来,河南省按照布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化和专种、专收、专储、专用的“四专”路径,因地制宜大力发展优质强筋小麦和弱筋小麦生产,优质小麦面积由2016年的600万亩扩大到今年的1200万亩,全省小麦的质量、农民的种麦效益和市场竞争力都得到了极大提升。去年我到成都出差时,在街上看到一个面馆,门口有一块牌子,上边写着:“本店只用河南面”。作为一名小麦科技工作者,当我看到这块牌子时,心里是五味杂陈啊。那时的我在想,在美国、加拿大、澳大利亚等发达国家,实行的是“一年一熟”制,也就是一年只种一季作物,他们的小麦平均亩产只有300—400斤,而我们河南,是全世界独特的“一年两熟”种植区,收完小麦还要种玉米,小麦的平均亩产超过了800斤,小麦玉米一年两熟亩产创造了1600斤的世界纪录。河南小麦,不仅解决了一亿河南人的吃饭问题,而且走向了全中国,甚至走出了国门,走向了世界。这其中,我们付出了多少心血啊,我们应该为此感到无比自豪,无比骄傲!

在这里,还想和大家分享一组数据,2018年河南粮食总产首次突破1300亿斤大关,全省用占全国1/16的耕地,生产了占全国1/10的粮食,其中小麦总产占全国的1/4强,养活了全国1/13的人口,每年还外调400多亿斤原粮及加工制品,河南粮食生产被习近平总书记赞誉为“一大优势、一张王牌”。目前,河南全省有农产品加工企业3.87万家,农产品加工企业实现营业收入2.36万亿元,占全省规模以上工业的29%,占全国规模以上农产品加工业营业收入的12.2%;河南肉类加工和速冻食品分别占全国市场份额的70%和60%,粮食及肉类加工能力位居全国第1位,全国市场1/2的火腿肠、1/3的方便面、1/4的馒头、3/5的汤圆、7/10的速冻水饺,以及肯德基、麦当劳在国内市场的95%半成品原料都产自河南,并涌现出了双汇、三全、思念、好想你等一大批农业企业知名品牌。河南成为了名副其实的中原粮仓、国人厨房、世界餐桌。

获评全国教书育人楷模

作为在愚公故里王屋山下长大的农民的儿子,有幸参与到了这场伟大的变革,见证了时代的变迁,看到了中国的巨大变化,而且早已实现了儿时“啥时候能天天都吃白面馍”的梦想,也实现了当年进入大学时“要让父老乡亲都吃上白面馍”的志向。河南农业、特别是粮食生产的蝶变之路,就是新中国成立70年来日新月异发展的缩影。

河南粮食生产取得的成就,不仅仅是对我个人的肯定,更是对河南的农业的肯定,同样是对河南农业发展提出的更高要求。我还清楚地记得,就在2014年5月9日,我陪同习近平总书记到来到尉氏县查看麦田,总书记说“近年来,河南农业粮食生产取得显著成绩,为保障国家粮食安全、重要农产品有效供给作出了突出贡献,这既是河南的贡献也是河南的奉献。”他还叮嘱我们说,“悠悠万事吃饭为大,农业是安天下稳民生的战略产业。在我们这样一个人口大国,必须把饭碗牢牢端在自己手上。粮食生产这个优势、这张王牌任何时候都不能丢。”

站在新的历史起点上,我可以自豪地向党中央和全国人民保证,我会和我的同事们,同行们,和河南千千万万的农业科技工作者一起,牢记总书记的嘱托,用一颗颗赤子之心,撸起袖子加油干,把论文写在中原大地上,写在粮食丰产上,一定让中国人的饭碗紧紧地端在中国人手里,让中国人民吃到最好的中国粮,谱写中原更加出彩的篇章!

版权说明:版权归原作者所有,本文仅供交流和学习,如有版权问题请及时联系。